’05年度高尾宗教講座 4月 (4/7

・ 4/21)

イギリス・アメリカのキリスト教

| イギリスのキリスト教の始まり (4月7日の講義) |

この講座で主眼とするのは「アメリカのキリスト教」であるが、それを築いたのはイギリスから渡って来た人たちであるため、どうしても「イギリスのキリスト教」に触れざるを得ない。

|

古い伝統

|

61年頃には教会が建てられたらしい。

そんなに早い時期にキリスト教がどのようにしてイギリスに伝わったのか?

こうしたキリスト教の伝わり方にはイギリスの特異性というものがあるようだ。

| 初代教会が迫害された時、ブリトン人アルバヌスが(ローマで)殉教した。 アルル教会会議(314)には2,3人のブリタニア司教が出席した。 |

| このように、ブリトン人やブリタニア司教が早い時期のキリスト教の歴史に登場しているのだが、その背景についてはよく分からない。 |

|

ケルト文化との融合

|

ケルト人

ケルト人はアルプス以北のヨーロッパに広く住んでいたが、BC500頃にはイングランドに達し、ブリテン島、アイルランド全域を征服した。

紀元前3世紀ローマはアルプス以南のケルト族を屈服させた。

| ケルト人はヨーロッパ文化の基礎を築いたと言われるが、ローマやゲルマンによって、次第にヨーロッパ極西部に追いやられてしまった。やがて大陸のケルトの時代は終わりを告げることになったが、その伝統はブリテン島やアイルランド島で引き継がれた。 |

ドルイド

ケルトの神話、伝説はドルイドの語り部によって口伝され、キリスト教徒の修道僧によって筆写された。ドルイドは聖なる言葉を文字に書き写すことは禁じられていた。

| ドルイド(=druid/神官)=予言者 |

宣教師パトリック

ケルト人にキリスト教を伝えたのはアイルランドの宣教師パトリック(カトリック)だと言われている。パトリックはドルイド教の神々を認め、吸収していった。それとともにドルイドは徐々に力を失っていったが、パトリックはキリスト教とケルトの宗教観を融和させる形でキリスト教を布教したため、最古の教会はケルト(celt)文化と融合していた。だが5世紀のアングロ・サクソン人の侵入により、グレートブリテン島のケルト教会やケルト−ローマ人の住民の多くは南西地域に後退し、ケルト教会は大陸の教会と隔絶された。

ケルト人の神話、伝説

霊魂不滅や転生が底流となっている。

他界との交流が信じられ、『聖ブランダンの航海』や『聖パトリックの煉獄』などが残っている。アーサー王、聖杯伝説、トリスタン物語が有名。

アーサー王物語

一般にアーサー王物語と言われているのは、アーサー王一人を主人公にした物語ではなく、アーサーとその騎士たちの物語である。

アーサー王は中世ヨーロッパの理想の王として描かれている。物語の舞台は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、コーンウォール、アイルランド、フランスのブルターニュ地方であり、また、アーサー王の王国はログレスという架空の国で今のイングランドにあたるとされている。

近代になって書かれたアイルランドの物語

英雄ジークフリン(Cuchullin)やフィンなどが登場する物語群が『オシアン』(18世紀)や『アイルランド史』(19世紀)にまとめられている。

| オシアン(オシーン)=アイルランド南部に伝わるフィンやオシーン(フィンの息子)が登場する古代ケルト族にちなんだ「フィン伝説」 |

英国では今でも『ハリー・ポッター』など「魔法使い」が出てくるような話を好む傾向がある。一方、アメリカのファンダメンタルな人たちはその反対で、『ハリー・ポッター』はとんでもない、けしからん話だという扱われ方をされているようである。

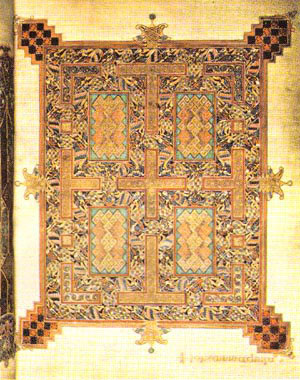

ケルトの模様

ケルトのS字模様、三つ巴文、組紐文様などが有名。

特にアイルランドではその伝統が長く記憶されている。

|

|

大陸からの伝道

|

597年、教皇グレゴリウス一世は、アウグスティヌス(Augustin)を派遣し、カンタベリーに修道院を建て、初代の司教となった。(現在、カンタベリーにあるゴシック様式の大聖堂は中世に完成したものである)

|

ケルト的キリスト教の影響

|

|

ケルト的なアイルランド修道僧コルンバ(521〜597)は563年、故郷のアイルランドを離れ、12人の仲間とともにスコットランド西岸のアイオナ島に修道院を建て、ここを伝道の拠点とした。勇敢で戦闘的だったコルンバはドルイド教の影響下にあった人々に説教した。ピクト族の王の回心もあり多くの教会が建てられて、スコットランドの政治・宗教・社会生活がキリスト教化された。 |

| アイオナ島はスコットランド西岸に散在する多くの島々の中にあるマル島の西のはずれにある小さな島である。(興味のある方はスコットランドの大きな地図で確認してみてください。) |

|

ローマ教会への統合

|

| ホイットビー教会会議(664)で、ブリトン・ケルト・ローマという分裂状態をローマに帰属させることとなり、英国キリスト教はローマ化された。 |

|

英国教会の独自性

|

第7代カンタベリー大司教シオドア(ギリシャ人)は英国教会の再整理のために教皇によって英国に遣わされ、ケルト人キリスト教との和解政策に従ってこれらを統合させた。

10世紀にはイングランドの政治的統合が実現した。

|

ノルマンの侵攻の影響

|

1066年、ノルマンディー公ウィリアムがローマの後ろ盾を得て、英国全土を支配し始めた。(=ノルマンディーの一公爵がイギリスの王になった!)

| 大司教や修道院長にはイギリス人以外の者が任命されるようになった。 英語にロマンス語の影響が広まったことが英語の多様性の理由でもある。 |

| 例:cow−beef,land−nation |

|

王権と教皇権の対立

|

対立は12世紀以降、顕著となる。

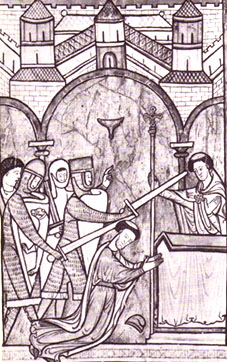

カンタベリー大司教の暗殺(1170)

|

イングランドでは王権と教会の権力争いが続いており、カンタベリー大司教であったトマス・ベケットも教会の権利を主張して国王ヘンリ二世と対立した。ベケットはフランスに追放されたが、1170年、国王との和解が成立してクリスマスにカンタベリーに復帰したが、それから4日後、国王の4人の騎士によって大聖堂主祭壇の前で刺殺された。 ←左の図は「カンタベリーにおけるトマス・ベケット殺害」の残存する最も古い挿絵

|

|

改革の波

|

13世紀には、オックスフォード・ケンブリッジの大学や、托鉢修道会が盛んになるが、他方世俗化も進む。

そこに信仰復興運動の機運が高まってきた。

|

ジョン・ダンの詩

|

ジョン・ダン(1572〜1631)はオックスフォードとケンブリッジで学び、1615年には英国国教会の牧師となった。ジョン・ダンの詩はよくも悪くも英国的なものである。

今回の講義と直接関係はないが、彼の有名な詩「Death, be not proud, though some have called thee 」を読んでおこう。

| Death,

be not proud, though some have called thee Death, be not proud, though some have called thee Mighty and dreadful, for thou art not so ; For those, whom thou think'st thou dost overthrow, Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, Much pleasure, then from thee much more must flow, And soonest our best men with thee do go, Rest of their bones, and soul's delivery. Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men, And dost with poison, war, and sickness dwell, And poppy, or charms can make us sleep as well, And better than thy stroke ; why swell'st thou then ? One short sleep past, we wake eternally, And Death shall be no more ; Death, thou shalt die. |

|

(以上、4/07講義録) |